Перечень заболеваний при поносе

Питание при диарее – это важная составляющая скорейшего выздоровления больного. Диету следует согласовывать с врачом, особенно в тех случаях, когда разжижение и учащение стула было вызвано серьезными заболеваниями. Цель диетотерапии при диарее – уменьшить воспаление в кишечнике, нормализовать пищеварительные процессы за счет максимального щажения слизистой.

Следует отказаться от голодных или водных дней, так как при диарее, функции кишечника не утрачиваются, и орган способен переваривать пишу, но в меньших объемах. Полный отказ от еды замедляет процесс восстановления, еще больше подрывая защитные силы организма.

Содержание:

- Принципы питания при диарее

- Что можно есть при диарее?

- Что нельзя есть при диарее?

- Питание детей при диарее

Принципы питания при диарее

Ежедневное меню при диарее составляется в зависимости от того, что именно послужило причиной развития данного симптома.

Однако, имеются общие принципы питания, которых нужно придерживаться:

Кишечник необходимо разгрузить. Поэтому питаться нужно малыми порциями, но часто, 5-6 раз в день.

Кишечник не должен подвергаться химическому или механическому воздействию.

Необходимо убрать из рациона продукты, которые способствуют усилению газообразования, запускают процессы брожения.

В первые дни рацион урезают до 20% (при тяжелом течении диареи до 50%).

В меню должны быть включены безлактозные молочные продукты, кисломолочные напитки, обогащенные бифидо- и лактобактериями.

Следует отказаться от продуктов, стимулирующих повышенное отделение желчи.

Вместе с пищей должна перекрываться суточная потребность организма в питательных веществах, необходимых для его жизнедеятельности. При этом объем жиров и углеводов урезают, делая упор на белковых продуктах.

Обезвоживание – главная опасность диареи, поэтому нужно следить за объемами жидкости, выпиваемыми за день.

Пищу нужно перетирать, готовить на пару, отваривать. В блюда не добавляют специи и пряности.

На время диареи следует отказаться от употребления в пищу сырых овощей и фруктов, так как они способны усугубить течение болезни.

Пища должна подаваться в теплом виде, от +33 до +38 °C.

Соль ограничивают, но полностью от нее отказываться нельзя.

Что можно есть при диарее?

При диарее происходит потеря большого количества жидкости. Чтобы не случилось обезвоживания, необходимо пополнять запасы воды в организме. Если диарея у больного имеет тяжелое течение, то ему рекомендуют щадящий режим с урезанием меню до 50-70% на 1-2 дня, но пить воду в это время нужно обязательно.

Употреблять жидкость следует сразу после очередного эпизода диареи. Пить ее следует небольшими глотками. За раз нужно выпивать около 300 мл воды, ведь именно столько жидкости в среднем теряет человек во время каждого акта дефекации при диарее. За день следует потреблять 2-3 л чистой воды.

Кроме обычной воды, разрешается пить воду с добавлением соли, черный и травяной чай, яблочный сок, маложирный бульон, кисель и компот из черемухи и черники, сыворотку.

Что касается продуктов питания, то в первые 2 дня необходимо отдавать предпочтение сухарикам из ржаной муки, рисовой каше, бананам, пюре из отварных овощей.

Отдельное внимание следует уделить рисовому отвару. Этот напиток эффективен при диарее, так как позволяет достичь следующих целей:

Защитить кишечные стенки от раздражения;

Привести в норму перистальтику кишечника;

Впитать и вывести из просвета кишечника лишнюю жидкость;

Уменьшить метеоризм;

Восполнить дефицит полезных веществ.

Для приготовления полезного отвара потребуется довести до кипения 0,5 л воды, добавить в кастрюлю 2 столовых ложки риса, варить на протяжении 45 минут. Готовый отвар охлаждают и пьют по 50 мл через каждые 2 часа.

По мере улучшения самочувствия, больному разрешено будет расширить свой рацион за счет следующих продуктов:

Молочные продукты. Во время приготовления каши или овощных пюре можно добавлять к ним молоко, разведенное с водой в пропорции 1 к 3.

Кисломолочные продукты можно употреблять в чистом виде – это йогурт, кефир, ряженка, творог. Они позволяют нормализовать кишечную микрофлору, уменьшать газообразование и процессы брожения. Кроме того, кисломолочные напитки – это ценный источник кальция и белка, который особенно необходим организму во время болезни. Кефир улучшает усвоение кальция, жира, азота в кишечнике. Этот кисломолочный напиток обладает бактерицидным и антитоксическим эффектом, что позволяет нейтрализовать патогенную флору при диарее, вызванной инфекционными заболеваниями.

Крупы в виде каш: рис, гречка, овсянка, ячка, пшено. Каши лучше всего готовить на воде, либо с добавлением небольшого количества молока. Каши разрешено солить, но заправлять сливочным маслом нельзя.

Мясо: курица, индейка, маложирная говядина и телятина, кролик. Мясо варят, либо подвергают обработке паром. Подавать мясо следует в протертом виде.

Яйца куриные также разрешены во время утихания болезни. В день не следует съедать более 1 яйца. Их либо варят, либо готовят из них паровой омлет.

Что касается хлебобулочных изделий, то можно употреблять в пищу сухарики. Если их нет в наличии, то можно просто подсушить в духовке обычный хлеб. Свежую выпечку при диарее включать в меню нельзя.

Макароны. В небольшом количестве допустимо употреблять в пищу макароны.

Можно готовить рыбу: на пару или отваривать. Предпочтение следует отдавать маложирным сортам рыбы, среди которых: минтай, хек, карп, судак, треска.

Овощи. В сыром виде овощи и фрукты не употребляют. Их отваривают, либо готовят на их основе муссы, пюре, кисели, компоты. Разрешено включать в меню картофель, морковь, кабачки, томаты, спаржу, тыкву, бананы, яблоки, айву. Овощи и фрукты вводят постепенно, спустя 2-3 от начала диареи. Можно варить овощные супы, готовить запеканки и суфле.

Ягоды, из которых следует готовить отвары и кисели: кизил, черная смородина, черемуха, черника, терн. Все они обладают крепящим эффектом, что позволяет быстрее избавиться от диареи.

Чтобы избежать давления на желудок и кишечник, порции следует делать небольшими. Блюда во время диареи обязательно подсаливают, это позволит нормализовать натриевый баланс в организме.

Что нельзя есть при диарее?

Жирные и жареные блюда при диарее находятся под строжайшим запретом. Эти продукты приведут к учащению актов дефекации, сделают стул более жидким. Исключить следует блюда, вызывающие усиление газообразования, например, капусту и бобовые. Они раздражают пищеварительный тракт, запускают процессы брожения.

Во время диареи недопустимы следующие напитки:

Любой алкоголь;

Кофе и кофейные напитки;

Зеленый чай;

Газированные напитки;

Сладкие напитки

Все соки, кроме яблочного;

Некипяченая вода;

Все холодные и горячие напитки.

Навредить органам ЖКТ при диарее способны следующие продукты:

Жирные сорта мяса, мясные субпродукты (мозги, печень, почки).

Консервированная, маринованная, копченая и жирная рыба.

Сливочные и растительные масла.

Жирные сливки, жирная сметана, цельное молоко. Эти продукты усиливают бродильные процессы и перистальтику кишечника, что приводит к усилению водянистой диареи и вздутию живота.

Свежие овощи, консервированные овощи, а также горчица, хрен, репа, капуста, свекла, брюква, грибы.

Кислые ягоды и фрукты.

Шоколад.

Майонез.

Бобовые: горох, фасоль.

Соя.

Свежая выпечка, хлебобулочные изделия, в том числе, черный хлеб.

Питание детей при диарее

О том, чем кормить ребенка во время диареи, необходимо проконсультироваться с доктором. Если малыш находится на грудном вскармливании, то переводить его на смесь не рекомендуется. Это лишь усилит течение диареи. В молоке матери содержатся бактерии, которые необходимы для нормального функционирования кишечника крохи. В те дни, когда у ребенка диарея, грудь ему следует давать чаще.

Если ребенок находится на искусственном вскармливании, то смесь можно не менять. Однако, при этом следует дополнительно давать ему бифидобактерии.

Тактика кормления грудного ребенка определяется в индивидуальном порядке. Кратность кормления и объемы пищи зависят от возраста малыша, тяжести течения диареи, частоты срыгивания. Общая рекомендация – 10 дробных кормлений. Прикладывать ребенка к груди нужно каждые 2 часа, в это время он должен получать по 50 мл молока.

Детям старше 1,5 лет пищу следует предлагать протертую, можно варить ребенку слизистые супы, компоты с черникой. Никакие новые продукты в меню ребенка с диарей не вводят.

Правильно организованное питание с первых дней болезни является одним из условий гладкого ее течения и быстрого избавления от диареи. Неадекватно составленное меню, длительные ограничения в пище и погрешности в диете будут способствовать ухудшению самочувствия больного, независимо от его возраста. Важно стремиться к полноценному физиологическому питанию, с учетом тяжести диареи и причин, ее вызвавших.

Автор статьи: Алексеева Мария Юрьевна | Терапевт

Образование:

С 2010 по 2016 гг. практикующий врач терапевтического стационара центральной медико-санитарной части №21, город электросталь. С 2016 года работает в диагностическом центре №3.

Наши авторы

Источник

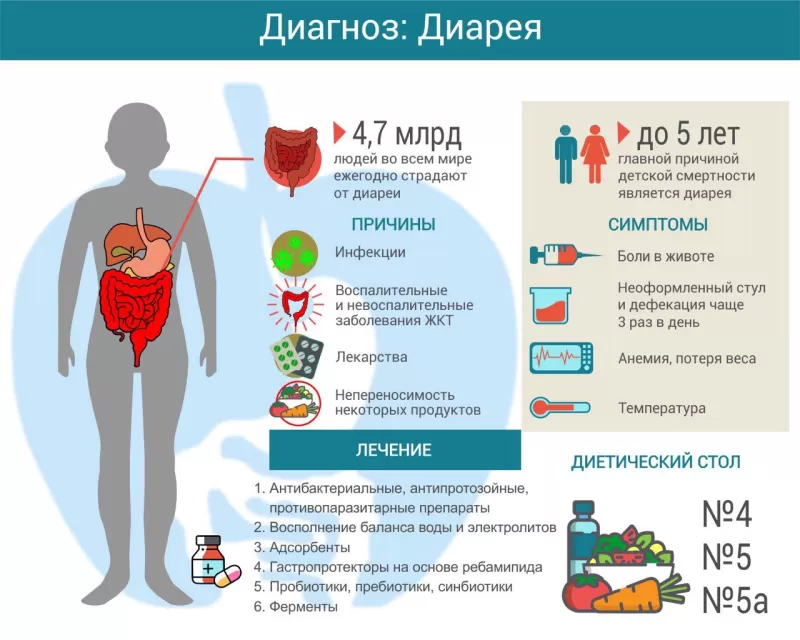

Диарея, или понос — патологическое состояние, проявляющееся частым (более 3 раз в сутки) водянистым стулом, который нередко сопровождается болезненными позывами и анальным недержанием. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), диарея, а точнее, вызванные ей обезвоживание и нарушения питания — одна из главных причин смерти детей в возрасте до 5 лет1.

Общая информация и классификация

По продолжительности симптомов диарея может быть:

- острой (<14 дней);

- персистирующей (14-30 дней);

- хронической (>30 дней).

По происхождению — инфекционной и неинфекционной. Инфекционная диарея, в свою очередь, может быть:

- вирусной (например, при ротавирусной инфекции);

- бактериальной (сальмонеллез);

- вызванной простейшими (амебная дизентерия).

По механизму возникновения:

- секреторная (когда в просвет кишечника выделяется больше жидкости, чем всасывается, и из-за растяжения кишечная моторика усиливается);

- осмолярная (когда в просвете кишечника появляются вещества, «притягивающие» воду и раздражающие стенку кишки, — непереваренные углеводы, желчные кислоты, непереваренные жиры);

- экссудативная (в просвет кишечника выделяется воспалительный секрет — экссудат);

- дискинетическая (кишечная моторика нарушена из-за измененной нервной или гормональной регуляции).

Строго говоря, диарея — это не заболевание, а симптом, который может появиться при различных болезнях, как инфекционных, так и вовсе не связанных с желудочно-кишечным трактом. Например, одной из причин хронической диареи может стать сахарный диабет, точнее, вызванное повышенным уровнем глюкозы в крови поражение нервов кишечника. Поэтому не стоит диагностировать и лечить диарею самостоятельно — врач определит причину быстрее и точнее.

Диарею могут вызвать как болезни кишечника, так и проблемы со стороны других органов

Причины диареи

Самая частая причина диареи — это инфекция. Возбудитель инфекции может попасть в организм с загрязненной фекалиями водой или пищей. К этой же группе стоит отнести диарею, вызванную паразитарной инвазией (лямблиоз, энтеробиоз, аскаридоз).

Из неинфекционных причин диареи на первом месте стоит нарушение пищеварения. Это может быть врожденная непереносимость тех или иных продуктов, среди которых самые известные — непереносимость лактозы и глютена. Либо нарушение пищеварения возникает из-за хронического заболевания желудочно-кишечного тракта. Например, недостаточность ферментов поджелудочной железы приводит к тому, что непереваренные жиры раздражают кишечную стенку, что, в свою очередь, провоцирует диарею.

Также диарея может быть вызвана хронической неинфекционной патологией кишечника, например, синдромом раздраженного кишечника, неспецифическим язвенным колитом, болезнью Крона. Наконец, её причиной могут стать болезни, не имеющие отношения к желудочно-кишечному тракту. Выше уже была упомянута диабетическая энтеропатия, при которой из-за высокого уровня глюкозы в крови нарушается нормальная иннервация (нервная регуляция) кишечника. В эту же группу можно выделить диарею при гипертиреозе, гипопаратиреозе, хронической сердечно-сосудистой или почечной недостаточности, васкулитах. К диареям, не связанным с патологиями ЖКТ, можно отнести и известную студентам «медвежью болезнь».

В отдельную группу стоит выделить диарею, вызванную приёмом лекарств. Чаще всего её причиной становится бесконтрольный прием слабительных с целью похудеть. Но спровоцировать чрезмерную активность кишечника могут и препараты наперстянки, цитостатики, иммуносупрессоры.

Симптомы диареи

Основные симптомы диареи — учащенная дефекация и жидкий стул. Если дефекация происходит чаще трех раз в сутки, но стул при этом оформлен, о диарее речи не идет.

Часто дефекация сопровождается императивными позывами (внезапным неконтролируемым желанием посетить туалет), болями в животе, урчанием.

При диарее, вызванной инфекцией, картину дополняют рвота, высокая температура, признаки общей интоксикации, иногда — кровь или слизь в кале.

Инфекция — самая частая причина диареи

Диарея, причиной которой становится нарушение пищеварения, обычно сопровождаются признаками мальадсорбции — нарушения всасывания жизненно необходимых веществ. Пациент теряет вес, у него развивается анемия. Резюмируя, можно сказать, что симптомы, сопровождающие диарею, прежде всего, зависят от заболевания, которое вызвало этот синдром.

Диагностика диареи

Диагностика диареи как симптома не представляет труда — достаточно жалоб на частый жидкий стул. Для выявления причины её возникновения врач собирает анамнез (контакт с больными инфекционной диареей, вспышка кишечной инфекции в детском коллективе, больнице, гостинице, наличие сопутствующих заболеваний).

При осмотре врач обращает внимание на болезненность, вздутие живота, асимметрию.

Микроскопическое исследование кала позволяет определить характер нарушения пищеварения. Обнаружение лейкоцитов в кале может говорить о воспалении, а скрытой крови — о язвенном колите, дивертикулите, болезни Крона. Исследование на яйца глист, посев кала, иммуноферментный анализ помогают выявить возбудителя диареи.

Оценить состояние слизистой желудочно-кишечного тракта позволяют эндоскопические методы — фиброгастродуоденоскопия, ирригоскопия. Наконец, в некоторых случаях (например, при нейроэндокринных опухолях) помочь определить причину могут компьютерная томография, магнитно-резонансная томография или позитронно-эмиссионная томография.

Лечение диареи

Лечение диареи будет зависеть от заболевания, её вызвавшего. При инфекционных диареях назначают антибактериальные и противопаразитарные средства. Обязательно нужно компенсировать обезвоживание — именно оно становится причиной смерти при кишечной инфекции. Кроме того, при инфекционных диареях назначают сорбенты — эти средства поглощают выделяемые инфекционным агентом и погибшими клетками кишечника токсины. После окончания острого периода рекомендованы препараты для восстановления нормальной микрофлоры: пробиотики (живые «полезные» микробы), пребиотики (вещества, способствующие размножению нормальной микрофлоры) и синбиотики (средства, сочетающие пробиотики и пребиотики).

При диарее, вызванной сбоем в пищеварения, рекомендуют ферментные препараты, при нарушениях моторики — прокинетики (итомед). В случае хронических воспалительных заболеваний кишечника назначают противовоспалительные, иногда — цитостатики и иммуносупрессоры.

При хронической диарее, вызванной воспалительными заболеваниями, а также при синдроме раздраженного кишечника для ускорения восстановления слизистой оболочки кишечника рекомендован прием гастропротекторов (ребамипида).

Если болезнь вызвана патологией других органов и систем, назначают средства для лечения основного заболевания и дополняют эту терапию препаратами для нормализации кишечной моторики.

Очень важна в терапии диареи диета. Диетический стол напрямую зависит от причины возникновения синдрома. Чаще всего рекомендуют диету №4 по Певзнеру — она показана при инфекционных заболеваниях кишечника. Если диарея вызвана патологией поджелудочной железы, назначают Стол №5а, при заболеваниях желчного пузыря — Стол №5. В случаях, когда диарею вызывает непереносимость конкретного продукта, бывает достаточно исключить из рациона только этот продукт (безлактозная, безглютеновая диета).

Прогноз и профилактика диареи

При инфекционных диареях прогноз зависит от тяжести болезни и своевременности медицинской помощи: в странах с неразвитой медициной летальные исходы нередки. Но при своевременном восполнении потери воды и электролитов, как правило, наступает полное выздоровление.

Для профилактики инфекционной диареи нужно соблюдать правила гигиены, мыть руки, фрукты и овощи, пить только кипяченую или фильтрованную воду. Путешествуя по странам Азии и Африки, лучше употреблять только бутилированную воду, овощи и фрукты мыть с мылом и не покупать напитки со льдом — его обычно делают из некипяченой воды, в которой могут присутствовать возбудители кишечных инфекций.

[1]Всемирная Организация Здравоохранения. Лечение диареи. Учебное пособие для врачей и других категорий медработников старшего звена. 2006 г.

Обращаем ваше внимание! Эта статья не является призывом к самолечению. Она написана и опубликована для повышения уровня знаний читателя о своём здоровье и понимания схемы лечения, прописанной врачом. Если вы обнаружили у себя схожие симптомы, обязательно обратитесь за помощью к доктору. Помните: самолечение может вам навредить.

Источник

Диарея (понос) — это патологическое состояние организма, которое не является самостоятельным заболеванием и, как правило, выступает лишь синдромом. Диарея сопровождается учащенной дефекацией (стул водянистого характера), а также болями в животе.

Содержание статьи:

- Этиология и патогенез диареи

- Классификация диарей (поносов)

- Клинические особенности диареи

- Диагностика диареи

- Дифференциальная диагностика

- Лечение диареи

- Профилактика диареи

Для здорового взрослого человека считается нормой выделение 100-300 г каловых масс в сутки, в зависимости от употребляемой пищи и образа жизни. Появление расстройства дефекации может свидетельствовать о наличии различных заболеваний. В некоторых странах с низким уровнем экономического развития диарея достигает пандемических масштабов и является причиной смерти среди младенцев. В государствах с нормальным развитием экономики диарея не имеет таких устрашающих последствий и достаточно легко устраняется. Механизм развития диареи подразумевает нарушение всасывания в кишечнике воды и электролитов и в большинстве случаев возникает по причине общей интоксикации организма.

Этиология и патогенез диареи

Сильная интоксикация организма способствует повышенной секреции в просвет кишечника воды с ионами натрия, это в свою очередь способствует разжижению стула.

По патогенезу диарея разделяется на несколько видов:

- осмолярная диарея: возникает при гиперосмолярности содержимого кишечника. Причиной поноса могут быть вирусные инфекции (ретровирусы, ротавирусы), наличие внутриклеточного паразитирования кокцидий или прием солевых слабительных. Наличие вирусных инфекций провоцирует повреждение энтероцитов, как следствие нарушается мембранное пищеварение. Избыточное количество неферментированных веществ (пептидов, дисахаридов и др.) является предрасполагающим фактором к развитию данного вида диареи. Клинически проявляется полифекалией и стеатореей;

- инвазивная диарея: это патологический процесс, который происходит в толстой кишке. Возникает как следствие местного воспаления толстой кишки после инвазии патогенных микроорганизмов в её стенки. Характерный признак амебиаза и дизентерии;

- секреторная диарея: это патологический процесс, основным местом локализации которого является тонкий кишечник. Чаще всего возникает при сальмонеллезе и холере. Секреторной диарее присуще нарастание внутриклеточной концентрации цАМФ (циклического аденозинмонофосфата), катализатором чего в данном случае выступает активация аденилатциклазы энтероцитов бактериальным этеротоксином. Как следствие происходит нарушение транспорта ионов Na+ и СГ, а также дальнейшее их накопление в просвете кишечника.

Такие реакции в просвете кишки способствуют накоплению в нем воды, что и приводит в появлению жидкого стула. Эта форма диареи крайне редко встречается в современном мире, но если вовремя не принять необходимой меры по дегидратации организма, возможен летальный исход от гиповолемического шока. Данному типу диареи характерно появление жидкого, необильного кала с примесями слизи и сгустками крови.

Классификация диарей (поносов)

Клиническое течение диареи у взрослого предусматривает её классификацию на острую и хроническую форму. Острая диарея, как правило, является следствием кишечной инфекции, имеет бактериальную, паразитарную или вирусную природу и длится до 4-х недель. Хроническая форма диареи возникает по причине заболевания органов пищеварительной системы и длится более 4-х недель.

Острая диарея

Острая диарея, довольно сильная, развивается после попадания в организм здорового человека патогенных микроорганизмов из-за употребления загрязненной микроорганизмами пищи и воды (фекально-оральным путем). Возбудителями данной формы диареи являются:

- вирусы (аденовирусы, ротавирусы, энтеровирусы);

- бактерии (сальмонеллы, кишечная палочка, холерный вибрион, дизентерийные бактерии);

- простейшие (дизентерийная амеба, лямблии).

Степень тяжести заболевания зависит от самого возбудителя, количества микроорганизмов, проникнувших в желудочно-кишечный тракт, а также способности организма человека к иммунной защите.

Диарея путешественников

Также выделяют диарею путешественников, которая часто развивается в первые две недели у людей, которые выехали из своего региона, длится она около 7 дней. Причиной таких диспепсических расстройств может быть изменение рациона, климата, качества воды и стрессы.

Хроническая диарея

Хроническая диарея является признаком многих заболеваний желудочно-кишечного тракта. Хроническому панкреатиту свойственны опоясывающие боли в верхней половине живота с иррадиацией в левую половину грудной клетки. Боль сопровождается вздутием живота, стеатореей, зловонным стулом, а также тошной и рвотой, не приносящей облегчение. Обострения заболевания появляются после употребления жирной, острой, копченой пищи и алкоголя.

Кровавая диарея, сопровождающаяся болями в животе, анемией и гипертермией, болями в суставах, может быть признаком неспецифического язвенного колита, псевдомембранозного колита, болезни Крона, опухолей кишечника. Дегтеобразный понос свидетельствует о кровотечении из верхних отделов желудочно-кишечного тракта.

Диагноз «функциональная диарея» при синдроме раздраженного кишечника ставится в случае исключения инфекционной этиологии и всех других возможных заболеваний. Такое состояние может развиться в молодом возрасте и проявляться на фоне депрессивных состояний и перенесенных стрессов. Клинически проявляется болями, вздутием живота, урчанием и нарушением стула по типу псевдодиареи (стул учащенный, консистенция кала оформлена).

Клинические особенности диареи

Достаточно просто самостоятельно определить признаки диареи. Клинически она проявляется резкими болями в желудке и кишечнике, учащенным (более 3 раз в сутки) жидким водянистым стулом, иногда сопровождается рвотой или тошнотой. Особенности клинических проявлений диареи зависят от этиологических факторов и заболевания, которое спровоцировало данный синдром. При тяжелых формах диареи, вызванных инфекционными и вирусными возбудителями, могут возникнуть лихорадочные явления (гипертермия, озноб, судороги). Также пациенты отмечают слабость и ухудшение общего состояния.

Диагностика диареи

Существует много нозологических единиц, которые могут проявляться посредством данного синдрома, что является препятствующим фактором для дифференциальной диагностики. Детальный опрос пациента поможет сузить круг предполагаемых заболеваний, среди которых будет проводиться определение первопричины.

Диарея — признак мальабсорбции

Анализ консистенции каловых масс и частоты дефекации в большинстве случаев дает возможность определить уровень поражения. К примеру, полифекация (обильный стул) кашицеобразными, пенистыми или жидкими массами, которые плохо смываются со стенок унитаза, имеют глинистый или кислый запах и повторяются 1-2 раза в сутки, является признаком энтеральных поносов и указывает на синдром мальабсорбции у пациента.

Энтеральный понос

Подтверждением энтерального поноса служит уменьшение выраженности диареи при воздержании от пищи. Поносы с обильным, водянистым отделяемым, продолжающиеся при голодании, могут указывать на повышенную кишечную секрецию или на скрываемый пациентом прием слабительных препаратов.

Поражения толстой кишки

Для поражений толстой кишки характерен стул 4-6 раз в сутки с небольшим количеством каловых масс (нередко с примесью крови), при этом пациент жалуется на боли в животе и тенезмы. Очень часто позывы к дефекации могут завершаться отделением не кала, а комочков слизи, иногда с примесью крови. При поражении анального сфинктера пациенты отмечают недержание каловых масс. Вариантом такой дисфункции может служить появление на белье частиц кала, вместо ожидаемого выпускания газов, наблюдающиеся при злокачественных новообразованиях прямой кишки.

Воспалительные заболевания

Клиническим признаком воспалительных заболеваний кишечника, инфекционной диареи, ишемического колита, дивертикулита, злокачественных опухолей может быть гематохезия (наличие крови в каловых массах). В таком случае исключается функциональная природа диареи. Также в кале может появиться примесь слизи, к примеру, при ворсинчатой аденоме толстой кишки и при колитах, но данному явлению может сопутствовать и синдром раздраженного кишечника, поэтому очень важна дифференциальная диагностика.

Наличие в кале не переваренных частичек пищи свидетельствует об акселерации транзита содержимого в тонком и толстом кишечнике и не имеет весомой значимости для дифференциации.

Очень важное клиническое значение имеет время появления диареи. Диспепсические расстройства, спровоцированные органическим заболеванием, могут возникнуть в любое время суток, в том числе и ночью. Синдром раздраженного кишечника, который является функциональной дисфункцией проявляется диареей в утренние часы (обычно после завтрака).

Дифференциальная диагностика

Для проведения правильной дифференциальной диагностики очень важно учитывать наличие других симптомов, сопровождающих нарушения функций кишечника.

- Боли, проецируемые в околопупочной области — признак патологии тонкого кишечника.

- Болезненные ощущения в правой подвздошной области обычно свидетельствуют о патологических процессах в терминальном отделе подвздошной кишки или в слепой кишке.

- Для поражений сигмовидной кишки характерны схваткообразные боли, усиливающиеся во время акта дефекации.

- Об изменениях в прямой кишке могут говорить боли, усиливающиеся после дефекации и иррадиирущие в крестец.

- При раке поджелудочной железы и хроническом панкреатите часто отмечаются опоясывающие боли в верхней половине живота.

- Лихорадка — это часто встречающийся признак диареи инфекционного характера, также проявляющийся при воспалительных изменениях кишечника (неспецифический язвенный колит, болезнь Крона), злокачественных опухолях, дивертикулите.

- Снижение массы тела не характерно при синдроме раздраженного кишечника и функциональной диареи, а может быть признаком колоректального рака, хронических воспалительных заболеваний кишечника или синдрома мальабсорбции.

- При хронической надпочечниковой недостаточности есть риск развития гиперпигментации кожных покровов и гипотонии.

- Наличие системных признаков поражения (узловая эритема, артрит, первичный склерозирующий холангит, иридоциклит) облегчают дифференциацию болезни Крона и неспецифического язвенного колита; периодические гиперемии лица дают возможность предположить наличие у пациента карциноидного синдрома.

- Для синдрома Золлингера-Эдисона характерно сочетание упорной диареи и частых рецидивов гастродуоденальных язв.

Очень важным фактором дифференциальной диагностики диареи выступает корректный и четкий сбор анамнеза у пациента. В большинстве случаев данные явления возникают после погрешностей в питании или игнорировании гигиенических принципов.

Очень часто диарею провоцирует прием лекарственных средств (антибактериальных, антиаритмических, противоопухолевых препаратов, некоторых антидепрессантов и транквилизаторов).

Для уточнения диагноза пациенту проводится ряд дополнительных исследований (лабораторные анализы, УЗИ, эндоскопические исследования, иногда показана рентгенограмма).

Лечение диареи

Лечение диареи требует учета индивидуальных особенностей каждого заболевания, но все же существует ряд терапевтических мероприятий, которые применимы при любой форме диареи.

Диета

Первое, с чего нужно начать — это диета. Питание должно способствовать уменьшению секреции электролитов и воды в просвет кишечника, а также замедлению перистальтики. Основным принципом диеты при поносе является применение механически и химически щадящей диеты. Пациентам с диареей обычно назначают диету, подходящую данным требованием, под номером 46, чаще всего такая диета применяется в период обострения.

Антибактериальные препараты

Если удалось установить, что этиологическим фактором появления диареи является бактериальный возбудитель, пациентам показано назначение антибактериальных средств. При острой форме диареи применяются антибактериальные препараты и противомикробные средства из группы хинолонов, фторхинолонов, производные нитрофурана, сульфаниламидные препараты, антисептики. Лучше всего применять средства, не нарушающие равновесие микрофлоры кишечника. В качестве альтернативной терапии применяют бактериальные препараты (линекс, энтерол, бифи-форм). После окончания антибактериального лечения пациентам рекомендуют продлить прием бактериальных средств.

Симптоматическое лечение

Лечение поноса не исключает симптоматического лечения — вяжущие, адсорбенты, нейтрализирующие органические кислоты, обволакивающие средства (таннакомп, смекта, полифепан).

Для регуляции моторики назначают лоперамид (имодиум), который снижает тонус кишечника.

Для нормализации кислотно-основного баланса и ликвидации нарушений электролитного обмена проводится регидратационная терапия. При наличии острых кишечных инфекций регидратация проводится оральным путем, при тяжелых состояниях пациента — внутривенно-капельным вливанием.

Профилактика диареи

Основные принципы профилактики диареи знакомы каждому человеку с детства — личная гигиена, очистка и обработка продуктов питания, внимательное наблюдение за рационом питания. Но главное при проявлении симптомов диареи — необходимо обратиться за медицинской помощью, особенно если она длится более 3-х дней. Квалифицированная медицинская помощь позволит предупредить и ликвидировать нежелательные осложнения.

Источник