Как остановить понос при энтерите

Привет, друзья, про лечение энтерита у собак мы говорили неоднократно, но тема важная, поэтому вернемся к ней еще раз. В этой статье поделюсь с вами схемой лечения, какие препараты я применяю, также поговорим о периоде выздоровления, чем начинать кормить животное после болезни.

Кроме этого получил вопрос от зрителя на ютуб канале, после выпуска видео, где показал, как несколько собак лежат под капельницей в домашних условиях. Это больше не вопрос, а возмущение: «Как можно в нестерильной комнате делать внутривенно уколы, нужно лечить собак в клинике, а не дома на кровати!» Кому интересно это видео вы найдете по ссылке, а мы продолжим.

Моя схема лечения энтерита у собак

Перед тем как начну, несколько оговорок. Мы сегодня говорим о вирусном энтерите у собак, его еще называют парвовироз. Также напоминаю про самолечение и его возможные последствия. Делюсь информацией по просьбам моих коллег и людей проживающих вдали от цивилизации.

Важно учитывать, что эту болезнь вызывает вирус, основные симптомы: интенсивный понос и рвота, более подробно по теме здесь. На вирусы мы мало чем можем подействовать, антибиотики против них не работают, а известные, часто применяемые противовирусные препараты, с недоказанной эффективностью, то есть бесполезны. Такие как анандин, циклоферон, фоспренил… Также из-за поноса и рвоты быстро и в большом количестве теряется жидкость и соли.

Как лечить если ничего не действует? Остается симптоматическая помощь и предупреждение развития осложнений. Нужно помочь организму и выиграть время, дать ему возможность наработались антитела.

Для пополнения жидкости, уровня электролитов и поддержания энергии внутривенно вводим солевые растворы, углеводы. Для подавления бактериальной микрофлоры антибиотики. Микрофлора всегда есть в кишечнике, но она ведет себя спокойно, пока не нарушен баланс. Вирус энтерита приводит к нарушению естественной защиты, повреждает слизистые оболочки – в итоге бурно размножаются бактерии и простейшие.

Перейдем к препаратам и дозам. Дозы из расчета на 1 кг живой массы в сутки.

Внутривенно ввожу:

- Натрия хлорид 0,9 % (физраствор) 40 мл.

- Раствор Рингера 20 мл.

- Глюкоза 5% 20 мл.

- Метронидазол 0,5 % 4 мл.

- Цефтриаксон 20 – 30 мг.

- Витамин В 12 0,05 мл.

- Витамин С 5 % 0,1 мл.

- Этамзилат 0,1 мл.

- Квамател 0,5 мг.

- Глутаргин 4 мг.

Все вышеперечисленные медикаменты продаются в обычной человеческой аптеке.

Теперь, чтобы был понятен алгоритм, возьмем виртуальную собаку весом 20 кг и будем ее лечить.

Утро. Подключаем катетер для внутривенных вливаний и начинаем с физраствора 200 мл, проверяем, что все нормально работает, скорость 1 капля в секунду. В резиновое расширение на системе вводим 1 мл витамина В 12, затем 2 мл витамина С, после 2 мл этамзилата, все разными шприцами. В этом видео я показываю, куда вводить препараты во время капельницы.

Потом растворяем 500 мг цефтриаксона физраствором (3-5 мл), его можно взять из флакона, который капает. Хорошо перемешиваем, чтобы не было осадка и вводим во флакон с физраствором. Капаем медленно 1 каплю в 2 секунды, если реакция нормальная, можно скорость увеличить до 1 капли в 1 секунду.

Когда раствор подойдет к завершению, систему не спускайте, просто закройте и перейдите на второй физраствор 200 мл, он уже готов и закреплен на штативе. Капаем 2-3 минуты, чтобы из системы ушел антибиотик, затем во флакон с физраствором вводим 10 мг кваматела.

Квамател продают в небольших флаконах по 20 и 40 мг, он в виде порошка. Вам нужно добавить 5 мл физраствора к 20 мг, хорошо перемешать и затем ввести 2,5 мл растворенного кваматела во флакон физраствора 200, который сейчас капаете. Остальное поставьте в темное прохладное место, его можно будет использовать в течение суток, то есть завтра.

Капельница в полевых условиях

Прокапали квамател, переходите на 200 мл глюкозы 5 %, затем подключаете метронидазол 0,5%, вводите 40 мл медленно (1 капля в 2 секунды), завершаете 200 Рингера. Закрываем систему и промываем катетер.

Вечер. Подключаем 200 физраствора, проверяем – все работает нормально, вводим 2 мл глутаргина 4% во флакон с физраствором, капаем полностью. Затем капаем 200 чистого натрия хлорида 0,9 % (физраствора), затем 200 глюкозы 5%, после 40 мл метронидазола и завершаем 200 Рингера.

Последовательность препаратов можно менять, но желательно, чтобы они не встречались в системе. К примеру, прокапали цефтриаксон, перейдите на чистый физраствор, а через 2-3 минуты можно капать метронидазол. Количество растворов также можно увеличивать или уменьшать, ориентируйтесь на потери жидкости и состояние животного.

Еще несколько слов о вводимых веществах: физраствор и раствор Рингера это солевые растворы для пополнения потерь жидкости и электролитов.

Глюкоза применяется с целью пополнения жидкости и углеводов. Цефтриаксон и меторонидазол антибиотики широкого спектра – подавляем бактериальную микрофлору.

Квамател понижает количество и концентрацию желудочного сока, тем самым уменьшаем позывы к рвоте.

Этамзилат для уменьшения кровотечения в кишечнике. Глутаргин и витамины для поддержки работы печени и в целом организма, уменьшения интоксикации.

Перечисленный список можно дополнить или сократить, у каждого доктора есть свои «любимые» препараты и схемы лечения. Также нужно учитывать состояние животного, как собака реагирует на терапию, обращать внимание на возможные осложнения.

Как кормить в период выздоровления?

Представьте, собака не кушает уже неделю, сильно похудела, у вас возникает мысль – нужно срочно накормить, иначе погибнет от голода. Но так поступать не стоит, когда есть понос и рвота, в кормлении нет смысла. Кормление только навредит, усилится рвота, понос, брожение и вздутие, вследствие чего болезнь затянется.

Также нужно быть осторожным с питьем. Первые дни, когда рвота происходит часто, стоит совсем отказаться от воды, но при этом жидкость должна поступать внутривенно в достаточном количестве.

Затем, когда рвотные позывы пойдут на спад, можно поить небольшими порциями 5-10 мл за один подход каждые 30-60 минут (у крупной собаки доза больше). И наблюдать за реакцией, если питье провоцирует рвоту, значит еще рано, возвращаемся к капельницам и пробуем на следующий день.

Если после воды нет рвоты, тогда пробуйте постепенно увеличить порцию.

Когда нормально усваивается жидкость, и нет поноса, можно пробовать кормить. За полчаса до кормления желательно дать смекту, как это сделать читайте здесь, затем кормить.

Я обычно даю немного мясоовощного детского питания, к примеру «Gerber» или «Hame», немного это одна-две чайные ложки и смотрю за реакцией. Если через 1,5-2 часа нет рвоты, тогда даю еще пару ложек. Через несколько часов еще несколько ложек.

Мне не заплатили за рекламу эти компании, можно использовать аналоги ????

На следующий день, если все нормально, порцию увеличиваю в два или три раза. На такой диете держу собаку несколько дней, с постепенным увеличением количества паштета. Затем пробую переводить на привычный корм, это либо натуралка или хороший готовый корм. В зависимости от того, чем вы кормили до болезни.

Если происходят срывы, снова начинается расстройство пищеварения, тогда возвращаюсь к началу – голод, капельницы и затем небольшими порциями пробую кормить. Иногда применяю ферменты, к примеру детский панкреатин по 25 ЕД или аналоги. Одну таблетку сразу после еды 1-2 раза в день, несколько дней подряд.

Пищеварительная система длительное время не работала, в том числе поджелудочная железа и печень, поэтому препараты содержащие ферменты помогут вернуться к нормальному режиму.

Где лучше лечить больную собаку дома или в клинике?

Если мы говорим о вирусном энтерите собак, то лечение в домашних условиях имеет ряд преимуществ. Вам не нужно никуда идти или ехать, собака в знакомой обстановке не испытывает стресса.

Также учитывайте, что вирусный энтерит опасное заболевание для других собачек, поэтому вы можете стать источником заражения. Далеко не во всех лечебницах есть отдельный кабинет для инфекционно больных, возможно придется некоторое время ждать в общей очереди.

И другая сторона, во время болезни у вашей собаки понижен иммунитет, общаясь с другими больными, она рискует заболеть чем-то, кроме энтерита.

По большому счету в клинике врач делает такие же манипуляции, как и при лечении собаки дома. Да, в некоторых случаях, когда ситуация крайне тяжелая или нужно провести дополнительные исследования в лечебнице легче оказать помощь.

Друзья, сделаем вывод: если нет необходимости доставить животное в клинику и у вас есть возможность пригласить доктора домой, то лучше, при вирусном энтерите лечитесь дома.

А еще лучше правильно ухаживайте за вашим питомцем, вовремя делайте прививки и не болейте.

На этом пока все, с вами был ветеринар Сергей Савченко, до новых встреч.

Источник

Энтерит – это изменение морфологии и функциональных способностей тонкой кишки воспалительного и невоспалительного генеза. Острое заболевание, особенно инфекционного происхождения, протекает быстро и без серьезных последствий. Хроническое поражение тонкой кишки приводит к тяжелым нарушениям всех видов обмена веществ (минерального, липидного, углеводного, белкового), существенно снижает качество жизни больного.

Классификация

В основе классификации этого заболевания лежат несколько принципов:

- преимущественная локализация патологического процесса;

- предположительная причина заболевания;

- характер происходящих морфологических и функциональных изменений;

- степень тяжести состояния больного;

- фаза болезни (ремиссии или обострения).

По течению

- острый энтерит (продолжительность менее 3 месяцев);

- хронический энтерит (продолжительность клинической симптоматики превышает 6 месяцев).

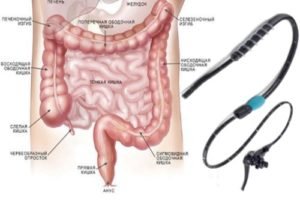

По локализации

В некоторых случаях представляется возможным определить преимущественную локализацию патологического процесса:

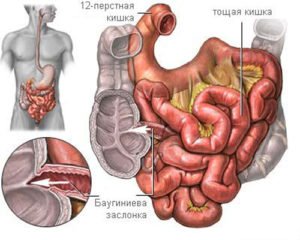

- дуоденит (поражение двенадцатиперстной кишки);

- еюнит (изменения тощей кишки);

- илеит (патология подвздошной кишки).

По причине, вызвавшей заболевания

Наиболее важной составляющей классификации является этиология энтерита, то есть причины, спровоцировавшая развитие клинической симптоматики:

-

паразитарный (амебиаз, лямблиоз, балантидиаз);

паразитарный (амебиаз, лямблиоз, балантидиаз); - инфекционный (сальмонеллез, шигеллез, стафилококковый, парвовирусный, коронавирусный);

- токсический (воздействие свинца, цинка, ртути, фосфора, мышьяка);

- медикаментозный (длительный прием НПВС, антибиотиков, цитостатиков);

- алиментарный (длительное несбалансированное питание);

- радиационный;

- после перенесенных оперативных вмешательств на кишечнике;

- как результат врожденных или приобретенных аномалий строения кишечника (короткая тонкая кишка, недостаточность илеоцекального клапана);

- вторичные (на фоне ишемической болезни сердца, системные болезни соединительной ткани).

По одновременному поражению других отделов кишечника

Нередко отмечается сочетанное поражение пищеварительного канала, то есть поражение не только тонкой кишки, но и толстой. В соответствии с локализацией патологического процесса выделяют:

- гастроэнтерит (изменения внутри желудка и кишечника);

- энтероколит (сочетанное поражение тонкой и толстой кишки).

Вопросы классификации энтерита важны, так как в лечении различных видов этого заболевания применяется строго определенная лечебная тактика.

Симптомы

Клиническая симптоматика острого и хронического энтерита существенно отличается не только продолжительностью, но и выраженностью метаболических нарушений.

Признаки острого энтерита

Как правило, острый энтерит имеет инфекционную этиологию, поэтому отмечаются все типичные признаки кишечной инфекции:

- повышение температуры тела, иногда до 39 °С;

- общая слабость, сонливость, отсутствие аппетита;

- мучительная тошнота, эпизоды повторной рвоты;

- боли в животе разлитого характера или вокруг пупка;

- болевые ощущения спастического характера;

- диарея водянистого характера, объем каловых масс значителен, патологические примеси (кровь, гной, слизь), как правило, отсутствуют;

- развитие симптомов болезни бурное, связано с употреблением недоброкачественной еды или нарушением санитарно-гигиенических правил.

Острый энтерит при своевременном обращении к доктору и адекватном лечении заканчивается благополучно. Осложнения с наибольшей вероятностью развиваются у маленьких детей (первые 3 года жизни), пациентов с хронической патологией сердца и эндокринной системы. Иногда возможно затяжное течение заболевания, формирование дисбактериоза кишечника.

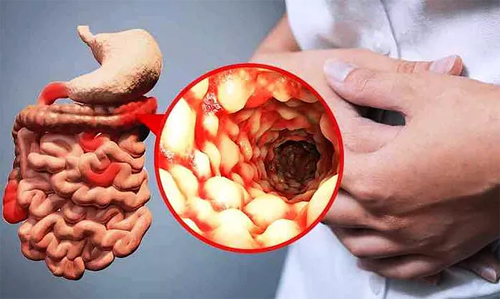

Признаки хронического энтерита

Хронический энтерит характеризуется периодами ухудшения состояния больного (обострение) и улучшения (ремиссия). В клинической картине доминируют не воспалительные, а дистрофические процессы (атрофия слизистой кишечника), нарушения процессов всасывания (мальабсорбция) и переваривания (мальдигестия), недостаточность одного или нескольких ферментов.

Локальные признаки (кишечные проявления)

Клинические признаки хронического энтерита уместно разделить на локальные и общие. Среди локальных отмечают:

- расстройства стула в виде частой водянистой диареи;

- каловые массы жидкие, желтого цвета с участками непереваренных мышечных волокон или сероватого оттенка с участками жира;

- увеличение количества дефекаций 4-20 в сутки;

- практически постоянный метеоризм, который усиливается во второй половине дня, уменьшается после отхождения газов и дефекации;

- болевые ощущения в животе умеренной интенсивности, связанные со скоплением газов, повреждением нервных окончаний;

- непереносимость определенных продуктов (сладкого, молочного, мучного), которая проявляется ухудшением клинической симптоматики.

Общие признаки (внекишечные проявления)

Изменение общего состояния больного хроническим энтеритом обусловлено тяжелыми нарушениями всасывания и переваривания питательных веществ. Клиническая симптоматика зависит от преимущественного поражения того или иного вида обмена веществ.

| Вид обмена веществ | Чем проявляется |

| Расстройство белкового обмена |

|

| Расстройство липидного обмена |

|

| Расстройство углеводного обмена |

|

| Расстройство минерального обмена |

|

Все больные со среднетяжелым и тяжелым хроническим энтеритом имеют несколько сходных признаков:

- нарастающая слабость и усталость;

- снижение аппетита;

- раздражительность, ухудшение памяти;

- ухудшение состояния кожи, волос, ногтей.

Причины и факторы риска

Причины развития энтерита острого или хронического – это предполагаемая этиология заболевания, которая указана в классификации (см. выше). Целесообразно остановиться на возможных предрасполагающих факторах, провоцирующих развитие этой болезни. Среди них наиболее значимы:

-

нерациональное питание (всухомятку, с большими перерывами, с перееданием, с преимущественным употреблением пряной, сладкой острой пищи);

нерациональное питание (всухомятку, с большими перерывами, с перееданием, с преимущественным употреблением пряной, сладкой острой пищи); - другая патология пищеварительного канала (язвенная болезнь, рефлюкс-эзофагит);

- обширные оперативные вмешательства (удаление язвы кишечника или желудка, части желудка с наложением анастомоза, резекция части кишечника);

- работа в условиях вредного производства (горячий цех, химический комбинат, ионизирующее излучение);

- случаи хронических заболеваний кишечника среди прямых родственников;

- повторные эпизоды кишечных инфекций (например, при проживании в условиях тропической климатической зоны).

В большинстве случаев играет роль комбинация нескольких провоцирующих факторов, особенно если речь идет о формировании хронического энтерита.

Методы диагностики

Доктор может заподозрить энтерит уже в процессе осмотра и опроса больного. При объективном обследовании пациента наблюдаются:

-

увеличение размеров живота;

увеличение размеров живота; - болезненность при поверхностной и глубокой пальпации, особенно в околопупочной зоне;

- при аускультации – интенсивный шум кишечных газов, звуки переливающейся жидкости внутри петель кишечника.

Подтвердить или опровергнуть диагноз энтерита, необходимы специальные лабораторные, реже инструментальные исследования. В комплексной диагностике острого энтерита применяются:

- общеклинические анализы мочи и крови (подтверждают косвенно бактериальную или вирусную этиологию процесса);

- копрограмма;

- микробиологическое (паразитологическое, бактериологическое) исследования каловых масс с целью определения конкретного возбудителя.

В диагностике хронического энтерита более важно оценить степень выраженности метаболических нарушений, а также моторно-эвакуаторную функцию кишечника. Для этого используются:

-

общеклинические тесты крови и мочи (обнаруживаются анемия; в моче – протеин и микрогематурия);

общеклинические тесты крови и мочи (обнаруживаются анемия; в моче – протеин и микрогематурия); - биохимические показатели (снижение общего белка и его фракций, гипогликемия, снижение показателей липидограммы);

- копрограмма (увеличение количества каловых масс, примеси непереваренной пищи, мышечных волокон, жировых и крахмальных зерен);

- различные пробы для оценки всасывательной функции (с Д-ксилозой, лактозой, йодидом калия, хлоридом кальция, с альбумином, мечеными липидами, водородный тест);

- тесты для оценки выделительной функции кишечника (проба Трибуле, электрофореграмма, радионуклидная методика);

-

реакции для определения пищеварительной функции кишечника (активность щелочной фосфатазы, энтерокиназы);

реакции для определения пищеварительной функции кишечника (активность щелочной фосфатазы, энтерокиназы); - рентгенологическое исследование с контрастным веществом;

- эндоскопическое изучение состояние слизистой с последующей биопсией (при необходимости).

Дифференциальная диагностика – это сложный даже для доктора процесс поиска общих и отличительных моментов для энтерита различной этиологии и болезни Крона, болезни Уиппла, неспецифического язвенного колита.

Лечение

Терапия острого и хронического энтерита существенно отличается. При острой форме заболевания необходимо восполнить потери водно-электролитного баланса, уничтожить микробный агент. При хронической патологии более важно компенсировать происходящие метаболические нарушения.

Терапия острого энтерита

Включает диетическое питание, назначения лекарственных препаратов. Допускается лечение в домашних условиях, желательно под контролем врача.

Первая помощь

Заключается в отказе от еды и постельном режиме. Если у человека повторная рвота и попытки выпить даже небольшое количество жидкости приводят к рвоте, то необходима помощь в условиях стационара – внутривенное введение жидкости. Если рвота отсутствует, то больной должен пить жидкость (минеральную воду без газа, кипяченую воду) небольшими глотками каждые 10-15 минут.

Заключается в отказе от еды и постельном режиме. Если у человека повторная рвота и попытки выпить даже небольшое количество жидкости приводят к рвоте, то необходима помощь в условиях стационара – внутривенное введение жидкости. Если рвота отсутствует, то больной должен пить жидкость (минеральную воду без газа, кипяченую воду) небольшими глотками каждые 10-15 минут.

Диетическое питание

В первые сутки полагается голод. По мере улучшения состояния пациента разрешаются сухарики, кефир нежирный, овощной суп без мяса, каши, сваренные на воде. В последующие дни разрешается постепенное расширение пищевого рациона.

Лекарственные препараты

Все медикаментозные назначения должен сделать доктор. В комплексной терапии острого энтерита применяются:

-

антимикробные препараты (фтазин, фталазол, фуразолидон);

антимикробные препараты (фтазин, фталазол, фуразолидон); - растворы для пероральной регидратации (Оралит, Регидрон);

- ферментные препараты для улучшения процессов переваривания (панкреатин);

- сорбенты (Энтеросгель);

- про- и пребиотики.

Длительность терапии острого энтерита обычно не превышает 5-7 дней.

Терапия хронического энтерита

Вылечить хронический энтерит полностью возможно только в редких случаях. Главная цель терапии – достичь длительного периода ремиссии. Лечение назначает врач, а пациент соблюдает все его рекомендации в домашних условиях. Терапия в стационаре требуется только в случае тяжелого общего состояния больного и выраженных метаболических нарушений.

Диетическое питание

Пищевые ограничения пациенту с хроническим энтеритом показаны постоянно, то есть необходимо полностью пересмотреть свой рацион, так как некоторые продукты подлежат полному исключению.

| Нерекомендуемые продукты | Рекомендуемые продукты |

|

|

Лекарственные препараты

Медикаментозные назначения определяются степенью выраженности метаболических нарушений. Могут быть назначены:

-

ферментные препараты (панкреатин);

ферментные препараты (панкреатин); - препараты железа и витаминов группы В;

- лоперамид (для уменьшения моторики кишечника);

- спазмолитики (дротаверин).

Длительность применения того или иного средства устанавливает доктор.

Возможные последствия и профилактика

Неполноценное пищеварение – это причина метаболических нарушений и ухудшения качества жизни пациента. Угрозу для жизни представляет только хроническое заболевание без адекватной терапии. Острый энтерит без лечения, особенно тяжелый вариант болезни, может привести к летальному исходу вследствие развития шокового состояния.

Универсальных средств нет. Все, что знакомо каждому человеку, как здоровый образ жизни может быть рассмотрено как профилактика развития острого и хронического энтерита.

Источник